千里护送情暖人心 ,离家21年终得归 |威海市救助管理站护送遇困老汉回乡记

发布时间:2021年04月16日 18:17 信息来源:威海市民政局 访问次数:“谢谢!感谢你们的热心帮助,让我回家了。”4月8日上午,在内蒙古赤峰南站上演温馨的一幕:一名离家21年的老汉向不远千里护送他回家的威海市救助管理站三名工作人员连连致谢。

2021年3月31日上午9时许,一位老汉前来到市救助管理站求助,老人体格偏瘦,头发凌乱,在门卫的搀扶下一瘸一拐地进了救助大厅,在登记窗口前的座位坐下,摘下脏兮兮的口罩。救助科科长邢燕飞一眼就认出了他:“魏希东!”

魏希东,52岁,内蒙古赤峰人,因务工不着生活困难,在威海没有亲友可投靠,年前曾自行来到市救助管理站求助。在站上暂住调整了两天后,执意离站回原单位讨要工资,本着“自愿求助,无偿救助”的原则,邢燕飞给魏希东办了离站手续,担心他兜里没钱路上诸多不便,就自掏腰包给了他一些生活费。“当是我借你的,有钱了再还,若是再有困难,随时回来。”邢燕飞当时这样对魏希东来说。“虽然规定不允许,还是给他一点,并不指望他能还钱,顺利讨回工资就行了”。

离开的这段时间, 魏希东依然讨薪未果,由于离家21年,未与家人取得联系,魏希东的身份信息早已注销,由于没有身份证只能四处打打零工,勉强维持生活。但没有身份证件始终是一个问题,他只有一个想法:回家——补办身份证件。但是没身份证没办法买火车票,所以这才又回来求助。再见到邢燕飞,魏希东胡子留的老长,略显颓废,感叹道:“唉,是,我还欠你钱没还呢。”

工作人员按照站内规定,对魏希东进行入站安全检查、登记、存物,又向疾控中心报核酸检测登记表,给他提供隔离住宿房间,总算安顿下来了。

寻亲多曲折

安顿好魏希东隔后,救助站的工作人员便立即开始了寻亲工作。按照魏希东提供的信息,救助站工作人员与公安部门联系沟通,查找不到魏希东的户籍,辗转查找到了魏希东的妹妹的信息。工作人员将魏希东妹妹的照片与另外几张网络上同龄女子照片放一起,拿与魏希东辨认,他一眼就认出了:“这不我妹子魏喜凤吗,比我小三岁”。

按照公安部门提供的魏希东妹妹魏喜凤的联系方式,工作人员连续多次拨打魏喜凤电话,均无人接听。后将魏希东的情况短信告知,再次拨打,电话终于通了,得到的答复却是“我不认识魏希东,你们不要再找我”。得知这个答复的魏希东却很平静,他似乎早已料到这个结果。

一个正常人,离家21年不回,其中缘由,他不说,旁人也不能勉强。工作人员转而联系赤峰市救助管理站,经赤峰工作人员核实,其家人已于10年前搬离家乡——赤峰市克什克腾旗,但村里的老人根据已知的信息认出了魏希东,得知魏希东父亲名叫魏广海,户籍林西县。

漫漫返乡路

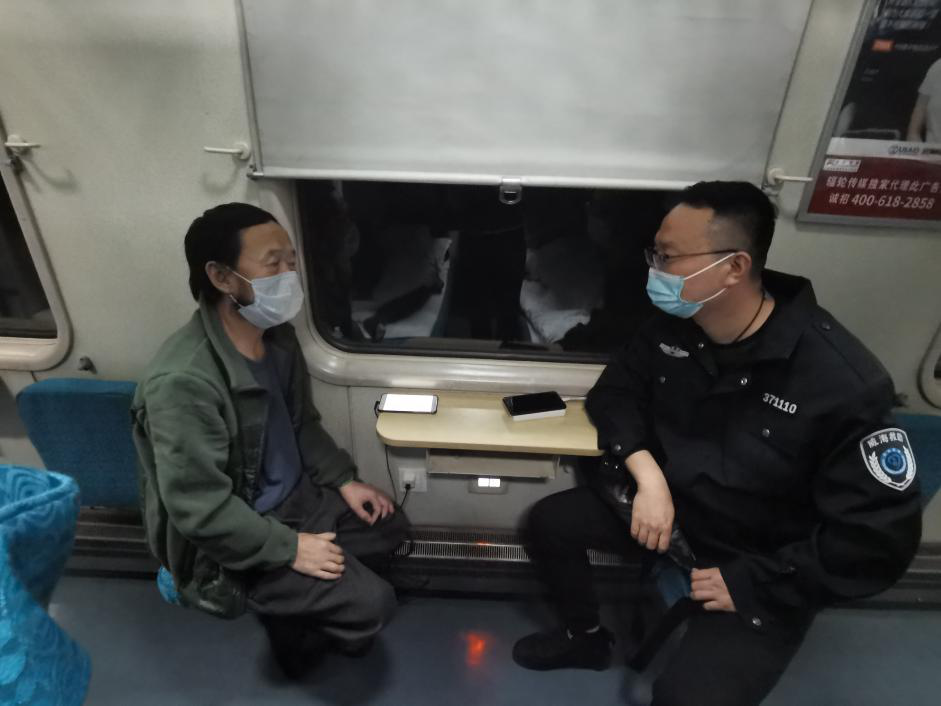

4月6号晚上8点,市救助管理站的三名工作人员陪同魏希东踏上了漫漫返乡之路。因魏希东行动不便,三名工作人员轮流陪伴着魏希东,照顾着他的饮食起居,唯恐出现半点差错。伴着窗外一路春光,火车咣当咣当徐徐驶去。车厢内,魏希东笑着给工作人员讲内蒙古的历史,讲他天南海北的社会经验……

历经近34个小时,行程千余公里,8号早上6点40分四人顺利抵达赤峰,此时的大家已是疲惫不堪。赤峰市救助管理站的工作人员早已在火车站等候,一行人驱车至赤峰救助站办完交接手续,便马不停蹄出发前往林西县。最难是离别,最亲是故土,离别思绪多,归乡淌热泪。眼见回乡夙愿终于实现,魏希东开心地在座位上手舞足蹈,给赤峰救助站的工作人员讲威海当地的风景人情,分享手机里的出海视频。汽车急驰3个小时250公里,终于抵达此行的终点——林西县。下车了,工作人员跟魏希东说:“咱终于到家了。”

临别,魏希东握着工作人员的手反复地说:“感谢兄弟,感谢,再见了。腿养好了还回去威海打工,我可太喜欢威海了”。工作人员反复叮嘱办理身份证的流程,告诉他国家的低保等救助政策。救助车离开林西县时,车辆已经驶出很远了,从后视镜仍能看到魏希东一直在跟车上的工作人员挥手告别。

本次护送任务顺利结束了,但对于市救助管理站的工作人员来说,工作却没有结束,这只是繁忙的临时救助工作中的一个小小缩影。为了确保流浪乞讨人员和困难群众能够得到及时救助,切实保障他们的基本生存权益,工作人员毫无怨言地投入到八小时之外的另一个八小时工作中,因为他们肩上扛着的是救助的重任,心中装着的是社会最底层的弱势群体,他们就是这群城市里逆风而行的救助人。